・育休は原則「子どもが1歳の誕生日前日まで」

・保育園に入れないなどやむを得ない場合は最長2歳まで延長可能

・会社独自の制度で3歳まで取得できる場合もある

・2025年改正で「わざと延長」はできなくなった(改正内容)

「育休はいつまで取れるの?」

「保育園が決まったらどうなるの?」

「2年や3年育休を取ると後悔する?」

妊娠中の方なら、一度は不安に感じたことがあるでしょう。

この記事では、育休期間の基本ルールから、延長の条件や申請方法、2025年の改正ルールまでわかりやすく解説します。

最後まで読めば、育休期間を正しく把握し、安心して申請・延長の準備ができるようになります。

本記事のライター:伊藤えま

採用・人事歴10年以上。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)取得済み。採用統括責任者として現場で得てきたリアルな知見を、発信している。

育休はいつまで取れる?制度の基本ルール

育休は「子どもが1歳になるまで」が原則ですが、保育園に入れない場合など一定の条件を満たすと最長で2歳まで延長できます。さらに、一部の会社では独自の制度として3歳まで延長できるケースもあります。まず、産休との違いや開始時期を整理しておきましょう。

産休と育休の違い

産休と育休は混同されがちですが対象期間と目的が異なります。産休は「母体の健康を守るための休み」、育休は「育児のための休み」です。

産休:出産予定日の6週間前から取得でき、出産翌日から8週間は就業不可

育休:原則として子どもが1歳になるまで取得可能、父母どちらも対象

出産予定日がずれた場合でも出産日の翌日から8週間は産休の期間です。その後、本人が希望すれば育休へ切り替えることになります。

両制度の違いを理解しておくことで「いつから休みに入れるのか」「会社にどのように申請するのか」が明確になり、安心して手続きを進められるでしょう。

育休の原則は「子どもが1歳の誕生日の前日」まで

育休は子どもが1歳の誕生日を迎える「前日」まで取れるのが基本ルールです。「前日ルール」を知らずに「1歳の誕生日まで」と思っている方も多いので注意しましょう。

- 誕生日当日=育休終了日ではなく、前日までが育休期間

- 誤解して申請すると復帰日が1日ずれることがある

たとえば、5月10日生まれの子どもの場合、育休は翌年の5月9日までが対象です。1日の違いが職場復帰のタイミングや保育園入園手続きに影響することもあるため、制度を正しく理解しておきましょう。

育休は保育園に入れなければ「最長2歳まで」延長可能

保育園での待機児童の問題に直面する家庭も多く、希望通りに入園できないこともあります。その場合は、1歳6か月まで、さらに1歳6か月になった次の日から2歳の誕生日前日まで育休を延長できます。

延長の条件は主に「保育園に入れなかったこと」を証明することです。多くの場合、自治体が発行する「保育園不承諾通知書」を会社に提出し、育休の延長を申請します。ただし、無許可の保育園へ入所申込をした場合など、延長が認められないケースもあります。延長のルールは自治体や勤務先によって異なるため、早めに確認しておきましょう。

会社独自の育休制度で「3歳まで」取れるケースも

法律上は最長2歳まで延長可能ですが、福利厚生の一環として「3歳まで」育休を認める会社もあります。特に大企業や女性活躍を推進する企業で導入例が見られます。

3歳まで育休制度の特徴

- 法律の範囲を超えて会社独自に設定

- 給付金は原則2歳までで終了

- 3歳まで延長しても無給の場合が多い

経済的な負担は増えますが「子供が3歳になるまでは家庭で育てたい」と考える家庭にとっては大きなメリットがあります。会社によって条件や取り扱いが異なるため、就業規則を確認するか、人事担当に問い合わせるようにしましょう。

育休期間の数え方と計算方法

育休期間は単純に「1歳の誕生日まで」と覚えると間違いが生じやすくなります。特に、出産予定日と実際の出生日のずれが期間の起算点に関わるため、正しいカウント方法を理解しておきましょう。

出産予定日と実際の出生日がずれた場合

育休の開始日は労働者が申し出る日となり、女性の場合、産休が終了した翌日から開始するのが一般的です。しかしながら、出産予定日が遅れたり早まったりすることは珍しくありません。その場合、産休期間が調整され、育休の開始時期も実際の出生日に基づいて決まります。

予定日より早く生まれた場合

産休の終了日が当初の予定より早まり、育休の開始日も前倒しになる。育休の終了日は子どもが1歳の誕生日の前日で変わらない。

予定日より遅く生まれた場合

産休の終了日が当初の予定より遅くなり、育休の開始日も後ろ倒しになる。育休の終了日は子どもが1歳の誕生日の前日で変わらない。

実際に子どもが生まれた日が基準となり、その日から産休・育休のカウントが進みます。予定日通りにならないことも多いため、あらかじめ会社に出産日がずれた場合の申請方法を確認しておくと安心です。

育休期間の具体例とよくある勘違い

育休期間のカウントはやや複雑なため、下記の例で整理しましょう。

【例1】2024年3月1日生まれ → 育休終了:2025年2月28日まで

【例2】2024年12月31日生まれ → 育休終了:2025年12月30日まで

- 「1歳の誕生日その日まで」と思い込む

- 延長を自動でできると考える

- 出産予定日でカウントしてしまう

こうした誤認を避けるために、制度やルールを正しく把握しておくことが大切です。

育休を取得・延長するための条件と申請ルール

育休は誰でも自動的に取れるわけではなく、雇用形態や労使協定の有無などにより、取得するための条件が定められている場合があります。また、延長を希望する場合は、会社や自治体への申請手続きが必要です。申請期限を守らないと育休が認められない可能性もあるため、早めに準備をしておきましょう。

育休の取得条件

原則として1歳に満たない子を養育する労働者であれば、男女問わず取得可能です。ただし、パートなど労働契約の期間が期限付きの場合は、下記の条件を満たすことで取得できます。

子どもが1歳6か月に達するまでに、労働契約の期間が満了し、更新されることが明らかではないこと

また、労使協定を結んでいる場合、下記に該当する方は対象外です。

- 同じ事業主に雇用されて1年未満の方

- 申出の日から1年以内に雇用関係の終了が明白な方

- 1週間の所定労働日数が2日以下の方

正社員だけでなく、パートや契約社員でも要件を満たせば取得できます。

育休申請の期限と流れ

育休は事前に会社に申請して利用します。申請のタイミングを誤ると取得できない場合があるので注意しましょう。

保育園に入れなかった場合は、入れなかったことを証明することで延長可能です。その際は自治体からの「不承諾通知書」など証明できる書類を会社に提出し申請します。特に延長手続きは忘れやすいため、保育園の結果通知が届いたらすぐに動けるようにスケジュールを立てておくと安心です。

延長申請に必要な書類と手続き

育休を延長する場合、延長を開始したい日の2週間前までに会社に申請をする必要があります。2025年4月から保育園の利用申込書の写しが必要となりました。申し込みをする際に、必ず申込書の写しをとって保管しておきましょう。

【必要書類の例】

保育園の利用申込書の写し

保育園不承諾通知書(自治体発行)

延長申請書(会社指定の様式)

育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

給付金などの申請書類は、ハローワークに提出するものもありますが、会社が申請するケースもあります。提出先を間違えないよう、事前に確認しておきましょう。

保育園との関係|育休を延長できるケースと注意点

育休の延長は「保育園に入れないこと」が前提となるため、保育園との関係が大きな鍵になります。入園が決まった場合や、意図的に延長を狙う行動には注意が必要です。

保育園が決まったら育休はいつまで?復職タイミング

保育園の入園が決まった場合、多くの自治体では入園月の翌月1日までの復職を条件としています。4月に入園が決まったら、5月1日までに復職する必要があります。

- 入園する時期に合わせて職場復帰の準備を進める

- 会社に早めに復帰予定日を伝える

- 慣らし保育の期間を考慮し、勤務時間など調整を依頼する

特に慣らし保育は1〜2週間かかることも多く、復帰直後からフルタイムで働くのは難しい場合もあります。勤務先と相談しながら、柔軟にスケジュールを組むことがポイントです。

育休延長を「わざと」するリスク

育休の延長は「保育園に入れないこと」が前提となりますが、わざと延長を狙う行為が問題視され、2025年4月から延長手続きが変更されました。

2025年4月からの変更点

これまでの確認に加えて、保育園の申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること

合理的な理由なく自宅から30分以上かかる保育園のみ申し込みしている場合や、申し込み時に入所の保留を希望する意思表示をしている場合は、延長が認められない可能性があります。

育休は労働者の権利ですが、あくまで「育児と仕事の両立を支援する制度」です。延長を希望する場合は、正しい手続きを踏むようにしましょう。

待機児童問題と育休延長の現実

厚生労働省の令和4年待機児童数調査では、待機児童は2,944人で前年から2,690人の減少となりました。

- 調査開始以来、4年連続で減少

- 約85.5%の市区町村で待機児童なし

- 待機児童数が50人以上の自治体は10自治体まで減少

出典:厚生労働省ホームページ

待機児童は減少傾向にありますが、自治体によって、依然として希望通りに保育園に入園できないケースがあります。計画的に動かなければ、職場復帰に影響が出る点に注意が必要です。

延長の可能性も想定し、事前に会社へ相談しておくのも良いでしょう。

育休をいつまで取る?育休取得期間のデータと迷ったときの考え方

実際にどのくらいの育休期間を取るかは、家庭の考え方や状況により違いがあります。育休取得期間のデータを参考にしつつ、キャリアや家庭状況とのバランスを考えましょう。

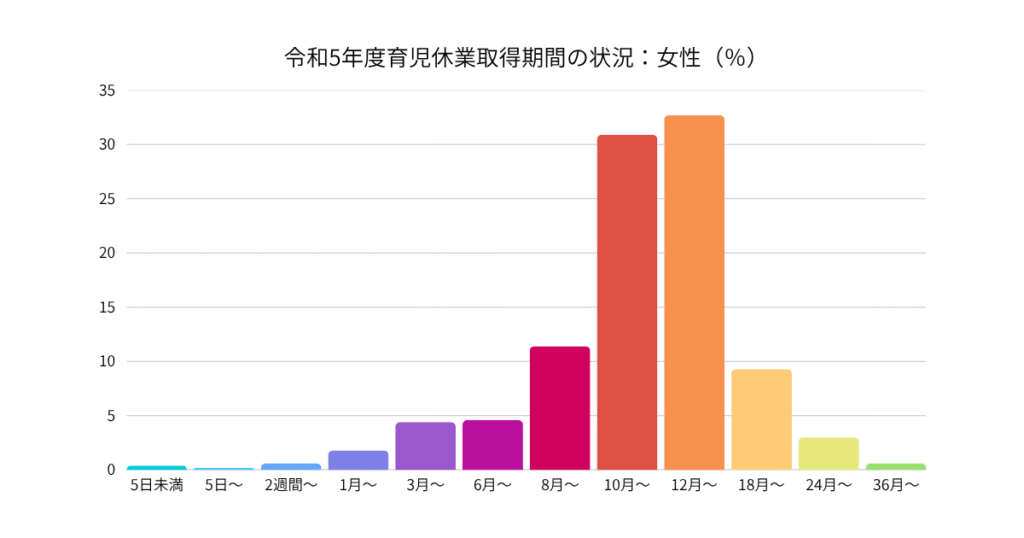

女性の育休取得期間におけるデータ

厚生労働省の令和5年度育児休業取得率の調査によると、下記のような結果となりました。

育休取得率

女性の育休取得率は80%台で推移、一方男性は30.1%と女性に比べ低い水準

多くの家庭では、1年6か月までに育休終了との流れが一般的です。ただし、待機児童数には地域の差が大きく、住んでいる場所によっては育休期間が2年以上になることも。データを参考にしつつ、自分達に合った期間を見極めましょう。

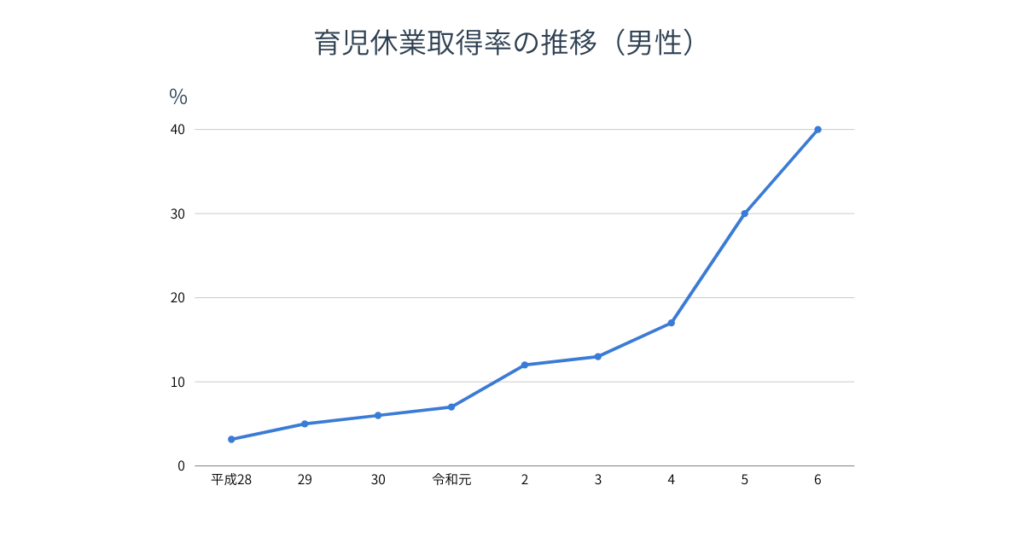

男性の育休取得率と現状

近年、男性の育児休業取得は着実に広がっています。厚生労働省の調査によると、令和6年10月1日までに育児休業を開始した人の割合は40.5%でした。これは前回調査(令和5年度)の30.1%から10.4ポイント上昇しており、男性育休の取得が急速に進んでいることが分かります。

出典:「令和6年度雇用均等基本調査」(厚生労働省)を加工して作成

一方で、取得期間は「数日〜数週間程度」と短いケースが多いのが現状です。短くなる背景には、職場での前例不足や業務の引き継ぎへの不安、周囲への気遣いといった心理的ハードルがあります。

とはいえ、最近は長期取得を後押しする企業も増えており、今後は男性育休が当たり前の選択肢として定着していくことが期待されます。

育休を2年取る際に注意したいポイント

育休を2年間取得できるのは、子どもが保育園に入れないなどのやむを得ない事情がある場合です。長期の休暇にはメリットもデメリットもあるため、あらかじめ注意点を整理しておきましょう。

特に注意すべきポイントは以下のようなものがあります。

収入への影響

育児休業給付金は最長2年まで支給されますが、支給率は育休開始から180日を過ぎると下がります。

キャリア形成への影響

2年間のブランクは、復帰後のポジションや昇進スピードに差が出る場合があります。特に専門性を求められる職種では追いつくのに時間がかかることも。

職場との関係性

長期離脱により人事評価や職場の人間関係に影響する可能性があります。

2年間の育休は、子どもとの時間をしっかり確保したい家庭に向いていますが、経済面や仕事面でのデメリットも考慮する必要があります。復帰後の働き方をイメージしながら、家庭内で十分に話し合って決めましょう。

育休の長期取得で感じやすい不安

育休を長く取るほど「職場復帰後にうまくやっていけるか」と不安を感じやすくなります。

- 昇進や昇給に影響するのではないか

- 長期間のブランクでスキルが鈍るのではないか

- 職場の人間関係が変わってしまうのではないか

これらの不安を和らげるには、育休中にできる範囲で情報収集やスキル維持を心がけることが効果的です。また、復帰前に会社との面談をして、働き方やサポート体制を確認しておくと安心して復帰できるでしょう。

育休期間を決めるときの考え方

育休期間を決める際は、家庭の希望・キャリアへの影響・保育園事情の3つを総合的に考えましょう。

- 家庭:子どもとの時間をどれだけ優先したいか

- キャリア:仕事のブランクがどの程度許容できるか

- 保育園:入園の可否やタイミング

たとえば「1歳で預けたいけれど保育園に空きがない」場合は延長を視野に入れる必要があります。一方、仕事のキャリアを優先した場合は短期間で復帰する選択もあります。家庭ごとに最適な期間は異なるため、複数の視点からの検討が重要です。

育休を有効に活用するための行動ステップ

育休を制度として理解するだけでなく、実際にどう活用するか検討しましょう。以下のステップを意識することで、復帰後の負担を減らし、仕事と家庭をスムーズに両立できます。

自分の会社の就業規則を確認

まずは会社の就業規則を確認しましょう。会社によって独自の育休制度がある場合や、延長の条件が細かく定められていることもあります。自社のルールを知ることが最初のステップです。

申請期限・必要書類を押さえる

申請期限を過ぎると育休を取得できない可能性があります。必要書類も会社とハローワークで異なる場合があるため、一覧表を作って管理すると安心です。

保育園申込みと育休延長のスケジュール管理

保育園の申し込みは自治体によって方法や期限が異なるため、早めに確認しましょう。延長申請が必要になる場合も、保育園の結果通知から会社提出までの流れをシミュレーションしておくとスムーズです。

キャリアや復職の不安があるときの相談先

育休中のキャリア不安は社内外の相談窓口の活用で解消できることもあります。

- 会社の人事部・上司

- 自治体の育児相談窓口

- キャリアコーチ

早めの相談で、不安を抱え込まずに前向きに準備を進められるでしょう。

育休が取れる期間についてよくある質問や疑問

育休が取れる期間についてよくある質問や疑問をまとめました。

- 保育園に入園した場合、育休はいつまで取れる?

-

多くの自治体では入園月の翌月1日までの復職を条件としています。慣らし保育の期間については保育園や会社と相談して調整できます。

- 双子の育休はいつまで取れる?

-

双子でも原則は同じで、1歳までが基本、最長2年まで延長できます。

- 年子の育休はいつまで取れる?

-

1人目の育休期間中に2人目の産休が始まる場合、原則として「産休優先」となり、1人目の育休は終了になります。

まとめ|育休が取れる期間は「最長2歳まで」、一部は「3歳」も可能

この記事では、育休が取れる期間について解説しました。

育休は「子供が1歳の誕生日の前日まで」が基本ですが、保育園に入れない場合などやむを得ない事情がある場合は、1歳6か月や2歳まで延長可能です。さらに一部の会社では3歳まで認められることもあります。意図しない結果とならないよう、制度を正しく理解し、早めに手続きを進めることが大切です。

自分の会社で育休が何歳まで取れるのかを確認するのが第一歩です。就業規則を確認し、不安があれば人事担当者や社労士に相談してみましょう。